El síndrome de fatiga crónica (SFC) condiciona una importante limitación funcional. En nuestro medio se disponen de escasos estudios sobre las características del SFC, por lo que se inició el estudio de una serie consecutiva de casos diagnosticados en dos unidades especializadas.

Pacientes y métodoSe han incluido todos los pacientes con SFC atendidos desde enero de 2008 hasta junio de 2010. Se analizaron datos sociodemográficos y laborales, tiempo desde el inicio, factores desencadenantes y forma de inicio, criterios diagnósticos de Fukuda y canadienses, los fenómenos comórbidos y el tratamiento.

ResultadosSe incluyeron 824 pacientes, 748 (91%) mujeres, con una edad media de 48±9 años. La edad media de inicio de los síntomas fue de 35±11 años, el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico fue de 108±88 meses. En 481 pacientes (58%) se identificó un factor desencadenante y en 517 (63%) el inicio fue gradual. En 515 (62,5%) pacientes la enfermedad estaba inactiva. Entre los criterios diagnósticos de Fukuda destacó la fatiga postejercicio físico, el sueño no reparador y las alteraciones en la concentración y memoria inmediata. Los bloques sintomáticos de los criterios canadienses mostraron la uniformidad de los síntomas. Los fenómenos comórbidos acompañantes fueron: ansiedad 691 (84%), síndrome seco 678 (82%) y fibromialgia 450 (55%). Realizaban tratamiento farmacológico 520 (63%) pacientes.

ConclusionesEl SFC afecta preferentemente a mujeres jóvenes, condiciona importante ausentismo laboral. Entre los criterios diagnósticos destacó la intolerancia al ejercicio físico, la disfunción neurocognitiva y el sueño no reparador. En la valoración del paciente, es muy importante la aplicación de los criterios canadienses y estudiar la comorbilidad.

The chronic fatigue syndrome (CFS) is a disabling disorder. Few studies are available in our area on the prevalence and characteristics of CFS. Therefore, we carried out a study of a consecutive series of 824 cases diagnosed in two specialized units.

Patients and methodsWe evaluated all of the CFS patients seen from January 2008 to June 2010. We analyzed social and demographic data, employment status, time of clinical evolution, trigger factors and onset, Fukuda and Canadian criteria, associated comorbidities and treatment.

ResultsA total of 824 patients were included, 748 (91%) woman, mean age 48±9 years. Average age of onset of symptoms was 35±11 years, time to diagnosis 108±88 month. A precipitating factor was identified in 481 (58%) patients, the onset was gradual in 517 (63%) and 515 (62.5%) were not employed. The most outstanding diagnostic criteria of Fukuda were prolonged generalized fatigue after exercise, sleep disturbance and impairments in concentration and short-term memory. The different groups of symptoms defined by the Canadian consensus showed that CFS is a homogeneous entity. Accompanying comorbidity phenomena were anxiety 691 (83%), sicca syndrome 678 (82%), fibromyalgia 450 (55%). A total of 63% of patients (520) received pharmacological treatment.

ConclusionsCFS is an illness that preferentially affects young women and results in employment absenteeism. The most relevant clinical features were prolonged generalized fatigue after exercise, neurocognitive impairment and sleep disturbance. In the evaluation of the patient, it is very important to apply the Canadian criteria and to assess comorbidity.

El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad de etiología desconocida, que afecta mayoritariamente a adultos jóvenes, predominantemente mujeres, con una prevalencia que oscila entre el 0,5 y el 2% de la población general, lo que supone un gran impacto a nivel personal y social. Sin embargo, los datos disponibles en nuestro país son muy escasos.

¿Qué aporta este estudio?El síndrome de fatiga crónica en nuestro país afecta sobre todo a mujeres jóvenes y tiene importantes repercusiones personales y sociales. La mayoría de los pacientes tienen intolerancia al ejercicio, alteraciones neurocognitivas y del sueño, y son tratados exclusivamente farmacológicamente sin implicación de terapias cognitivo-conductuales ni de ejercicio físico programado. Tan solo una minoría de pacientes es capaz de mantener una actividad laboral normal.

Los editores

La fatiga, entendida como una sensación de agotamiento, de falta de energía o de dificultad para realizar una actividad física y/o intelectual mantenida, es uno de los síntomas más frecuentes en la consulta médica diaria1. La fatiga crónica (FC) es aquella que se mantiene o que es recurrente durante un período de tiempo superior a 6 meses. La presencia de FC puede reflejar un trastorno psiquiátrico, una enfermedad orgánica, puede ser idiopática o bien puede tratarse de un síndrome de fatiga crónica (SFC)2. En el SFC, la fatiga es inexplicable, invalidante, no mejora con el reposo, se exacerba con el ejercicio físico y se acompaña de otra serie de síntomas entre los que destacan el deterioro neurocognitivo, el sueño no reparador, la fatiga postejercicio y el dolor3–5.

El SFC es una enfermedad multisistémica de etiología desconocida y que afecta mayoritariamente a adultos jóvenes, con edades comprendidas entre 20 y 40 años, predominantemente mujeres, con una relación hombre:mujer de 1:46,7. El interés por este síndrome se inició en los años 80 y ha sido denominador con diferentes nombres, la mayoría de ellos haciendo referencia a sus posibles etiologías. En 1988 se llegó a la primera definición consensuada del síndrome bajo el nombre de SFC, que es lo que hoy conocemos como criterios diagnósticos de Holmes3. Posteriormente se produjo un gran avance en la definición del SFC con los criterios definidos por Fukuda K. et al en 1994, donde se propone un campo de trabajo basado en subgrupos de poblaciones con fatiga crónica4. Más recientemente, en el año 2003, se propuso una nueva definición del SFC creada sobretodo con la intención de excluir los casos psiquiátricos. Se trata del documento canadiense de consenso sobre SFC, en el que se ofrece una revisión sobre la fisiopatología, la sintomatología, los hallazgos físicos y de laboratorio y el tratamiento, y constituye una importante contribución para la compresión del síndrome5.

En la actualidad se estima que existen unos 17 millones de personas afectadas de SFC en todo el mundo, con una prevalencia que oscila entre el 0,5 y el 2% de la población general, lo que supone un gran impacto a nivel personal y social6–9. Así mismo, Reynolds et al en un estudio donde tratan de plasmar la magnitud del impacto económico del SFC, estiman que las pérdidas anuales por persona y año serían cercanas a los 20.000 dólares10.

Ante la escasez de datos sobre el impacto del SFC en nuestro medio nos propusimos llevar a cabo un estudio de una serie consecutiva de pacientes con SFC para conocer las características del SFC en nuestro entorno. Disponer de estos datos ayudará a tomar decisiones de política sanitaria y a conocer las características demográficas y clínicas de los pacientes. A su vez, estos datos proporcionarán información para la evaluación y el control de los distintos tratamientos relacionados con el SFC y servirán de base para la realización de estudios clínicos y epidemiológicos sobre esta entidad.

Pacientes y métodosSe registraron todos los pacientes diagnosticados de SFC según los criterios de Fukuda4:

A. Fatiga crónica inexplicable, persistente o recurrente durante un período mínimo de 6 meses con las siguientes características:

- –

Debut o de inicio definido (no presente desde toda la vida)

- –

No se alivia de forma substancial con el reposo

- –

No es el resultado de un esfuerzo

- –

Resulta en una reducción substancial de los niveles previos de actividad a nivel social, personal, educacional y/o laboral

B. Cuatro o más de los siguientes síntomas, presentes durante 6 meses consecutivos o más, y que son concomitantes a la fatiga:

- –

Deterioro en la memoria a corto plazo o en la concentración

- –

Odinofagia

- –

Ganglios cervicales o axilares dolorosos

- –

Dolor muscular

- –

Oliartralgias sin signos inflamatorios

- –

Cefalea de nueva aparición o de nuevas características o severidad

- –

Sueño no reparador

- –

Fatiga postejercicio durante > 24 horas.

El período de registro de los pacientes fue desde enero de 2008 hasta junio de 2010, de forma prospectiva y consecutiva. Las entrevistas fueron realizadas por médicos internistas de la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital General Universitario Vall d’Hebron y de la Unidad del SFC del Centro Médico Delfos de Barcelona. La entrada de datos, en soporte Access 2.0 para Windows, se llevó a cabo por personas experimentadas, de forma sucesiva, autorizadas y mediante claves de acceso, y realizando copias de seguridad periódicamente.

Se recogieron variables demográficas personales del paciente (edad, sexo, estado civil, profesión, situación laboral y nivel educativo), los antecedentes familiares y personales y los posibles factores desencadenantes del síndrome. Se interrogó sobre las características de la fatiga (forma y edad de inicio, curso evolutivo, tiempo de evolución, e intensidad de la misma mediante la escala visual analógica [EVA] del 0 al 10). Así mismo se interrogó sobre las características del dolor (edad de inicio, tiempo de evolución de dolor continuo, nivel de dolor actual según la EVA del 1 al 10 y extensión del dolor [1-20 áreas]). La entrevista clínica se realizó definiendo los bloques de la sintomatología muscular, cognitiva, neurológica, autonómica/neurovegetativa e inmunológica definidos por los criterios canadienses del SFC5. Se valoró la presencia de cefalea recurrente y de trastornos del sueño (sueño no reparador, insomnio, pesadillas, sueño superficial y fenómenos asociados como síndrome de las piernas inquietas, parálisis del sueño y síndrome de apnea-hipopnea leve). Se valoró la asociación de los principales síndromes potencialmente asociados tales como fibromialgia definida según los criterios de la ACR de 199011, síndrome seco entendido como la presencia de sequedad bucal (xerostomía) más sequedad ocular (xeroftalmia) objetivamente demostrada mediante prueba de Schirmer o rosa de bengala, síndrome miofascial regional según los criterios de Travell y Simons12, síndrome miofacial definido como dolor, rigidez y claudicación de la articulación temporomandibular, trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada y trastorno de angustia) según la definición en el DSM-IV13, fascitis plantar entendida como inflamación de la aponeurosis del pie no debida a traumatismo y que causa dolor plantar en el talón y/o en la zona media de la planta del pie, enfermedad vertebral degenerativa o mecánica y tendinopatía del hombro entendida como hombro doloroso con prueba de imagen que objetiva calcificación, desgarro y/o rotura del manguito de los rotadores. Finalmente se interrogó sobre el tratamiento que se estaba llevando a cabo en el momento de la entrevista.

Se ha realizado un análisis descriptivo de la muestra mediante frecuencias absolutas y relativas en el caso de las variables categóricas, mediante medidas de tendencia central y dispersión en las variables continuas. El error tipo I (α) se fijó en el 5%. El análisis se llevó a cabo mediante el software R (The R foundation for Statistical Computing).

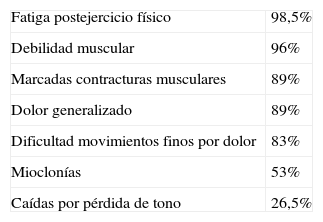

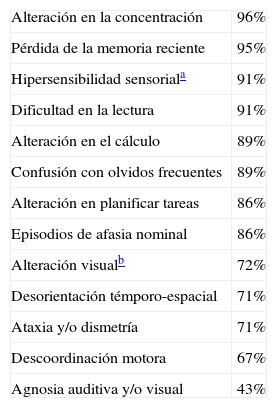

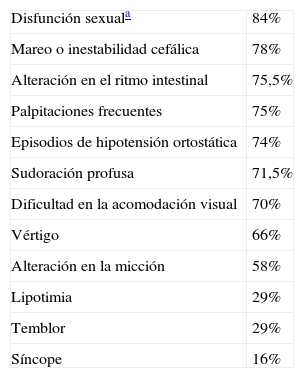

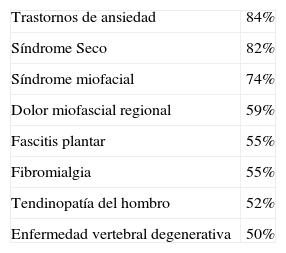

ResultadosSe incluyó a 824 pacientes diagnosticados de SFC. Los pacientes incluidos procedían predominantemente de Cataluña (n: 733, 89%) y el 11% (n: 91) del resto de comunidades (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Baleares, País Vasco, Valencia y Asturias). Setecientos dieciséis pacientes (91,5%) fueron visitados en la Unidad de Fatiga Crónica del Hospital Universitario Vall d’Hebron y 108 (9,5%) en la Unidad de Fatiga Crónica del Centro Médico Delfos. El 91% (n: 748) fueron mujeres, con una edad media y desviación estándar de 48±9 años (rango: 24-71). El 66% (n: 543) estaban casados. Más de la mitad contaban con estudios de bachillerato y formación profesional y 166 (20%) habían cursado estudios universitarios. No observamos resultados relevantes en cuanto al tipo de profesión a que se dedicaban. En el momento de la entrevista 515 pacientes (62,5%) estaban inactivos laboralmente, bien por encontrarse de baja laboral (n: 175, 34%), por estar en paro (n: 87, 17%) o por tener una incapacidad absoluta (n: 35, 7%). El 13% (n: 67) estaban ya jubilados en el momento de la entrevista y el 29% (n: 150) alegaban otros motivos. Un 10% de los pacientes (n: 80) tenían familiares de primer grado afectos de SFC. Trescientos cuarenta y tres pacientes (42%) no identificaban un factor desencadenante aparente del SFC mientras que 152 (18%) referían un acontecimiento vital estresante, 104 (13%) un proceso infeccioso, 82 (10%) un embarazo-parto y 338 (41%) otros factores. La forma más frecuente de inicio de la fatiga fue la gradual (63%, n: 517) y 478 (78%) referían haber empeorado en el curso evolutivo de la enfermedad. La edad media de inicio de la fatiga fue de 35±11 años (mínimo 13-máximo 68 años). En el momento de la entrevista el tiempo medio de evolución de la fatiga era de 108±88 meses. La puntuación del nivel de fatiga en la EVA fue de 8±1. En cuanto a las características del dolor, la edad media de inicio y el tiempo de evolución del mismo fue superponible a la fatiga. La puntuación del nivel de dolor en la EVA fue de 7±2 y todos los pacientes contaban con > 10 áreas de dolor. Los bloques de la sintomatología muscular, neurológica, autonómica/neurovegetativa e inmunológica se muestran mediante tablas (tablas 1 a 4). Seiscientos ochenta y seis pacientes (83%) aquejaban cefalea recurrente y 808 (98%) presentaban sueño no reparador, con insomnio y sueño superficial en más de la mitad de los casos. Otras alteraciones del sueño de relevancia que presentaron los pacientes fueron pesadillas (n: 299, 37%), síndrome de las piernas inquietas (n: 221, 27%), síndrome de parálisis del sueño (n: 199, 25%) y síndrome de apnea-hipopnea leve (n: 147, 18%). Los principales síndromes asociados al SFC se muestran en la tabla 5. En cuanto al tratamiento que estaban llevando a cabo los pacientes, 520 (63%) estaban recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico, mientras que sólo una minoría seguían terapias no farmacológicas (tabla 6).

Sintomatología neurológica (cognitiva y neurosensorial) en los pacientes con SFC

| Alteración en la concentración | 96% |

| Pérdida de la memoria reciente | 95% |

| Hipersensibilidad sensoriala | 91% |

| Dificultad en la lectura | 91% |

| Alteración en el cálculo | 89% |

| Confusión con olvidos frecuentes | 89% |

| Alteración en planificar tareas | 86% |

| Episodios de afasia nominal | 86% |

| Alteración visualb | 72% |

| Desorientación témporo-espacial | 71% |

| Ataxia y/o dismetría | 71% |

| Descoordinación motora | 67% |

| Agnosia auditiva y/o visual | 43% |

Sintomatología autonómica/neurovegetativa en los pacientes con SFC

| Disfunción sexuala | 84% |

| Mareo o inestabilidad cefálica | 78% |

| Alteración en el ritmo intestinal | 75,5% |

| Palpitaciones frecuentes | 75% |

| Episodios de hipotensión ortostática | 74% |

| Sudoración profusa | 71,5% |

| Dificultad en la acomodación visual | 70% |

| Vértigo | 66% |

| Alteración en la micción | 58% |

| Lipotimia | 29% |

| Temblor | 29% |

| Síncope | 16% |

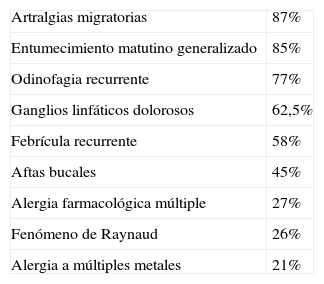

Sintomatología inflamatorio-inmunológica en los pacientes con SFC

| Artralgias migratorias | 87% |

| Entumecimiento matutino generalizado | 85% |

| Odinofagia recurrente | 77% |

| Ganglios linfáticos dolorosos | 62,5% |

| Febrícula recurrente | 58% |

| Aftas bucales | 45% |

| Alergia farmacológica múltiple | 27% |

| Fenómeno de Raynaud | 26% |

| Alergia a múltiples metales | 21% |

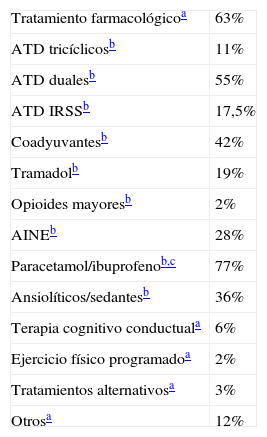

Tratamiento que realizaban los pacientes con SFC en el momento de la entrevista clínica

| Tratamiento farmacológicoa | 63% |

| ATD tricíclicosb | 11% |

| ATD dualesb | 55% |

| ATD IRSSb | 17,5% |

| Coadyuvantesb | 42% |

| Tramadolb | 19% |

| Opioides mayoresb | 2% |

| AINEb | 28% |

| Paracetamol/ibuprofenob,c | 77% |

| Ansiolíticos/sedantesb | 36% |

| Terapia cognitivo conductuala | 6% |

| Ejercicio físico programadoa | 2% |

| Tratamientos alternativosa | 3% |

| Otrosa | 12% |

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; ATD: antidepresivos; coadjuvantes: pregabalina, carbamazepina, gabapentina; duales: inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina; IRSS: inhibidores de la recaptación de serotonina.

En los últimos años se han incrementado las consultas de pacientes con fatiga, algunos de ellos con fatiga prolongada o SFC14. El interés por el SFC se inició ya en los años 80 y ha recibido diferentes nombres, la mayoría de ellos haciendo referencia a sus posibles etiologías, aunque en la actualidad sigue sin existir una clara etiología de este complejo sindrómico7. Las últimas investigaciones ponen de manifiesto una mayor presencia del retrovirus XMRV en los pacientes con SFC frente a los controles sanos8. En las Unidades de Fatiga Crónica del Hospital General Universitario Vall d’Hebron y en la Unidad de Fatiga Crónica del Centro Médico Delfos de Barcelona se utilizan los criterios diagnósticos definidos por Fukuda en 1994 que siguen siendo los más aceptados por la CDC y los más utilizados a nivel internacional4.

En concordancia con la literatura la mayoría de los pacientes son mujeres aunque es de destacar que en la serie presentada el predominio de mujeres respecto varones es mayor que en series previas (1/9 frente a 1/4)5–7,15–17. La edad media de inicio de la clínica de los enfermos se encuentra entre los 24 y los 46 años, mostrando una distribución de edades algo más amplia que la referida en trabajos previos6,7. La demora en el diagnóstico de este síndrome es considerable, y queda plasmada en la edad que tienen estos pacientes en el momento de la entrevista en nuestra unidad comprendida entre los 37 y los 57 años. Miró et al, en un estudio evolutivo de 28 casos de SFC observaron que el tiempo medio de evolución desde el inicio de la sintomatología hasta el diagnóstico del SFC fue de 3,5 años17. También destaca el elevado porcentaje de pacientes que se encontraban inactivos laboralmente, coincidiendo con trabajos previos donde se narra el gran impacto laboral que tiene el SFC, siendo una causa muy importante de incapacidad laboral9,10,17. Consideramos de gran importancia realizar estudios con un mayor número de pacientes en la valoración de este problema de gran impacto personal, social y económico.

La presencia de antecedentes familiares de primer grado refuerza la hipótesis referente a que en la etiopatogenia del SFC participan factores genéticos y ambientales y que existe un alto grado de agregación familiar18. Otros factores, actuando sobre esta base genética, pueden predisponer a un individuo a padecer la enfermedad, otros a desencadenarla, otros a perpetuarla y otros actuarían como factores pronósticos19–23. En la serie presentada un elevado porcentaje de pacientes no era capaz de identificar un factor desencadenante de la fatiga, predominando una instauración gradual de la misma, empeorando desde su inicio en la mayoría de los casos. De forma añadida y coincidiendo con estudio previos la fatiga de los pacientes, objetivada mediante la escala visual analógica, fue muy intensa24.

En cuanto a la clínica asociada al síntoma principal, la fatiga, la serie que presentamos pone de manifiesto la alta prevalencia de los síntomas que forman parte de cada uno de los diferentes bloques de la sintomatología definidos por Carruthers et al5. Con estos resultados se refuerza que los criterios canadienses constituyen una contribución importante que aumentan la compresión del síndrome, basándose en patrones de síntomas y signos característicos que reflejan áreas específicas de la fisiopatología. De todas las manifestaciones que pueden presentarse queremos destacar que la fatiga postejercicio, el dolor más la debilidad muscular, las alteraciones en la concentración y en la memoria reciente, la hipersensibilidad sensorial y el sueño no reparador están presentes en más del 90% de los pacientes con SFC. Así mismo llama la atención que de un 89% de los pacientes aquejaban dolor generalizado, sólo un 55% de ellos cumplían los criterios diagnósticos de la fibromialgia definidos por la ACR11.

El SFC puede coexistir con otras muchas entidades25. La asociación del SFC con otras condiciones patológicas (lo que llamamos fenómenos comórbidos o asociados al SFC) es muy frecuente y el abanico de posibilidades muy amplio, por lo que sólo hemos expuesto las más relevantes. Ninguna de estas patologías puede explicar por sí misma todo el complejo sindrómico del SFC, por lo que no son entidades excluyentes, pero en cambio sí pueden ampliar y potenciar la sintomatología y empeorar la discapacidad y el pronóstico. Los fenómenos comórbidos han de ser considerados y evaluados correctamente en todos los pacientes con SFC, pues aparte de su influencia sobre la clínica pueden beneficiarse de un tratamiento específico.

En la actualidad no existe un tratamiento curativo para el SFC pero sí existen unas recomendaciones para su manejo basadas en evidencias científicas6,7,14,26. El tratamiento del SFC va encaminado a paliar los síntomas y a mejorar los niveles de actividad, de adaptación y de calidad de vida, siendo la terapia cognitivo conductual y el ejercicio físico gradual las únicas intervenciones que han demostrado como beneficios objetivos26–28. Un trabajo reciente ha mostrado que la administración de NADH oral se asocia a una disminución de la ansiedad y de la frecuencia cardíaca máxima tras una prueba de esfuerzo en los pacientes con SFC pero no mejora el estado funcional global29. Sin embargo, sólo un 6% de los pacientes recibían terapia cognitivo conductual y únicamente un 2% realizaban ejercicio físico gradual. Este dato puede reflejar la escasez de equipos multidisciplinarios capaces de responder a las necesidades de estos pacientes disponibles dentro de nuestro sistema sanitario. Por el contrario, más de la mitad de los pacientes de la serie presentada recibían tratamiento farmacológico, ya sea con antidepresivos, analgésicos, ansiolíticos y/o coadyuvantes, lo que puede explicarse por la alta prevalencia de fenómenos comórbidos que presentaban nuestros pacientes.

En resumen, el SFC constituye un problema real de salud en nuestro país y conlleva un alto grado de incapacidad laboral. Se caracteriza por fatiga invalidante, deterioro neurocognitivo, sueño no reparador, intolerancia al ejercicio físico y dolor y debilidad musculares. Para el diagnóstico de los pacientes se utilizan los criterios diagnósticos de Fukuda y para valorar de forma especializada y exhaustiva el conjunto de síntomas que pueden presentar los pacientes con SFC se recomiendan los criterios canadienses, que nos muestran una visión homogénea de estos enfermos. La asociación de síndromes asociados debiera formar parte de la valoración integral de los pacientes con SFC. A pesar de que la terapia cognitivo conductual y el ejercicio físico gradual son las únicas medidas que se han demostrado beneficiosas, sólo son seguidas por una minoría de nuestros, recibiendo en un elevado número de casos únicamente tratamiento farmacológico sintomático.

FinanciaciónBeca Fundación Mutua Madrileña. Convocatoria 2007.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Los autores del presente trabajo agradecen a Rosa Badía su inestimable colaboración en el apoyo asistencial de los pacientes evaluados y a Anabela Martins su ayuda en cumplimentar los datos de los registros de nuestros pacientes.